“L’arte di morire (e di vivere)” di Luisa Fantinel è un libro generoso. Per niente cupo, malgrado l’argomento. Pagina dopo pagina, sposta il proprio punto di vista. Ne moltiplica le prospettive. La morte è (solo) un fatto naturale? E, se lo è, perché è considerata un tabù? Da chi fuggiamo, così facendo, dalla vita o dalla morte?

L’autrice, storica dell’arte e arteterapeuta, cerca le sue e le nostre risposte nelle immagini: ripercorre le rappresentazioni figurative della Nera Signora dalla protostoria fino ad oggi per dedurne che, no, non ci è sempre sembrata così brutta e cattiva. Anzi… In quest’intervista ci racconta genesi e snodi del suo percorso.

Come nasce l’idea di questo libro?

Ho iniziato a occuparmi di questo tema nel 2007 con una ricerca sulle immagini della morte nella storia dell’arte occidentale, dopo aver letto il classico libro di Ariès: “Storia della morte in Occidente”. Non avevo idea del perché mi fossi avviata su questo sentiero che potrebbe sembrare ‘scomodo’. Di lì a poco ho iniziato a tenere incontri pubblici per raccontare questa ricerca; gli assessorati alla cultura dei Comuni che interpellavo erano del tutto impreparati a ospitare eventi che parlassero della morte e così spesso non ricevevo neppure una risposta, ma laddove si manifestava un interesse continuavo a divulgare. Con l’avvento dell’epidemia di Covid19 e la prima clausura, ho sentito che era l’occasione per mettere per iscritto gli anni di appunti.

La motivazione era più chiara, ora: non sono un medico, non guido ambulanze… Cosa posso fare come storica dell’arte per dare un aiuto in questo momento storico? E così ho pensato di divulgare e condividere i preziosi – e confortanti – incontri che avevo fatto negli anni: opere d’arte più o meno note che erano riuscite nell’impresa di rendere la morte naturale, familiare, perfino pacificante.

Nella convinzione che oggi sia ormai divenuto necessario, per non dire urgente, pensare diversamente la morte, altrimenti come ci sentiremo e come agiremo davanti a essa sarà inadeguato per il nostro benessere individuale e sociale.

Perché per l’uomo è così difficile pensare la morte come un fatto naturale?

La risposta a questa domanda è molto complessa, vi è dedicato tutto il primo capitolo del libro.

Semplificando, potremmo dire che in origine almeno quattro sono i motivi che, non in ordine di importanza, collaborano a erigere quella cortina difensiva su cui vanno poi aggiunte le difese personali di ciascuno e su cui, infine, va ad appoggiarsi e a ben radicarsi il tabù verso la morte istituito dal secondo dopoguerra.

- Primo, la difficoltà cognitiva a pensare la compresenza di due concetti che intendiamo, oltretutto, come opposti: la vita e la morte. La loro relazione è retta dall'”o”, non dall'”e” e così essi divengono alternativi uno all’altro, non complementari come invece sostenevano filosofia, rappresentazioni artistiche e successivamente prassi sociali, almeno fino al mondo classico (FIG 1).

Per fare un esempio, se pensiamo al giorno e alla notte, in qualche modo snobbiamo le altre due fasi che hanno pari dignità di esistenza e che li collegano: l’alba e il tramonto. Il dì non è la somma del giorno e della notte, non si passa da on a off come un interruttore consente. Piuttosto è come se girando la manopola delle radio di un tempo si manifestassero continuativamente, e gradatamente tutte le fasi. Così pensarci come vivi e poi, improvvisamente, morti impedisce di attraversare fruttuosamente tutte le fasi della vita e della morte.

Quest’epoca tende a evitare o a sottostimare le soglie, quei luoghi irrinunciabili tra due eventi, che sono allo stesso tempo uno e l’altro: i portici, gli stipiti delle porte, il dormiveglia… ci consentono un avvicinamento graduale e paradossale agli interni, alle stanze, al sonno o alla veglia. Il portico non è ‘dentro’ e non è ‘fuori’ ed è entrambe le cose, questo per la mente logica è paradossale.

- Il secondo motivo riguarda la nostra cognizione (e la conseguente pratica) del tempo.

Nel libro mi soffermo sulla distinzione tra il tempo divorante rappresentato da Saturno e il tempo ciclico raffigurato in Aion (FIG 2).

- Terzo, la trasformazione, tipica della nostra specie, della pulsione di morte in angoscia di morte. Come racconto nel libro, lavorare per invertire questa trasformazione è un passaggio cruciale per modificare il nostro rapporto con la morte.

- Quarto, la fatica da parte dell’inconscio a rappresentare la propria morte. E’ di Freud l’ipotesi che nella nostra profondità esista, nel senso che sia rappresentabile, solo ciò che ‘è’; il ‘non è’ che simboleggia la morte non è pensabile, trattandosi di una funzione logica ‘superiore’, la negazione è un livello, diciamo, raffinato, del pensiero.

A questi quattro punti appartenenti al mondo psichico individuale, dobbiamo poi aggiungere una serie di dinamiche che nei secoli hanno caratterizzato la società occidentale e che permangono tuttora.

Anche qui, per semplificare sommamente, potremmo dire che il tentativo di dominare la natura con la tecnica appartenente alla nostra specie e che dal rinascimento ha caratterizzato la civiltà occidentale gioca un ruolo importante.

Nell’ultimo secolo un’accelerazione poderosa di successi nella tecnica e specificamente nella ricerca medica ha avvalorato la percezione di poter entrare nell’officina della natura e condurre i giochi a nostro piacimento.

Mi viene da pensare a La morte gioca a scacchi dell’artista svedese Albertus Pictor (FIG 3) opera che ispirò Bergmann per il suo “Settimo Sigillo”: il borghese in abiti raffinati sta giocandosi la vita a scacchi con la morte, egli ha dunque evidentemente voce in capitolo circa il proprio destino. Questo è un messaggio onnipresente nella morale cristiana: “Si vis vitam, para mortem”, se vuoi vivere, preparati a morire, confluito nel memento mori, integra il pensiero della morte nella propria vita per orientarne i giorni. Si tratta di un pensiero senza tempo, corretto nel suo fondamento: noi umani abbiamo voce in capitolo nella costruzione della nostra vita e se tra i materiali edili della nostra casa inseriamo la consapevolezza della morte, l’edificio sarà più forte, stabile e, per un certo verso, sensato. Ma memento mori da farmaco è diventato quasi un veleno perché spesso interpretato persecutoriamente, come un memorandum sadico che trasforma la nostra naturale e necessaria finitezza in una tragica e insensata fine.

Il passaggio indebito da questa posizione che cercava di tenere unite vita e morte è stato, ed è, espellere la morte dalla vita. Rinviarla il più possibile attraverso le cure mediche, alle quali siamo grati, nasconde però il desiderio di un suo allontanamento fino alla sparizione dall’orizzonte visivo e, in ultimo, dall’esistenza.

Recuperare un rapporto più maturo con la morte obbliga a quello che lei definisce un esercizio di necessaria ambivalenza. Nel libro fa riferimento alla dea Ishtar e alla Mater Matuta. Chi erano e cosa possono insegnarci? È un caso che si tratti di divinità femminili?

Non è un caso nella misura in cui il femminile era una dimensione simbolica per indicare la ciclicità degli eventi: vita/morte/vita, morte/vita/morte ovunque il numero tre a garantire una circolarità che la polarità del due impedisce: acceso/spento, vita/morte.

La “Mater Matuta” (FIG 4) di Chianciano rappresenta benissimo il concetto della vita fatta di nascita e di morte. Si tratta di una figura femminile che a una prima lettura indica una madre con bimbo dormiente o morente, iconografia successivamente ripresa da quella della Pietà, ad esempio, delle pale belliniane o delle sculture michelangiolesche. Ma la figura racchiude anche una grande madre o dea primigenia che tiene il bimbo vivo e dormiente in grembo e racchiude al suo interno, nell’urna funeraria celata nel busto, le ceneri del defunto. Ecco la dea che trascende le vite e le morti che pure contiene.

Più in generale le grandi dee con le loro fasi di nascita, pubertà, senilità/ (ri)nascita, pubertà, senilità rappresentavano un modello per il pensiero circolare.

Parlo di ‘necessaria ambivalenza’ nel senso di sviluppare un atteggiamento in grado di contemplare e accettare entrambe le dimensioni della vita e della morte; non è un compito facile per la psiche umana che inizialmente è capace di rapportarsi, per fare un esempio, verso il lato positivo di un evento, un oggetto, una persona e solo poi, separatamente verso quello negativo e viceversa. Fare pace con la morte è un esercizio quotidiano nella misura in cui potremmo, ogni volta che capita un evento bello, gradevole o che ci rende felici, una volta che ce lo siamo goduto, portare il pensiero a ricordare che esiste anche il suo opposto, ricollocarli vicini, uno sullo sfondo dell’altro. Questo vale naturalmente anche al contrario: nel mezzo di un evento spiacevole, rimettere sullo sfondo la pace, la gioia, l’allegria, la spensieratezza.

Insegnare a reggere le ambivalenze degli eventi o, nel caso umano, a ricostruire la dualità di ogni esperienza dovrebbe essere una materia insegnata dall’asilo. Come del resto anche l’impermanenza dovrebbe essere una materia per i bimbi dall’asilo in poi.

Una delle immagini riprodotte nel libro che più mi ha colpita è quella del Tuffatore di Paestum raffigurato all’interno di una tomba del V secolo a.C. Scrive che, nel passaggio dalla vita alla morte, è necessario non opporre resistenza, ma abbandonarsi all’ignoto. Mi viene da pensare che questo richiede un lungo addestramento, difficile in una società che, grazie alla tecnica, ci illude di proteggerci da qualsiasi rischio. Qual è il suo parere?

(FIG 5) La parola addestramento aiuta. Come gli antichi di ogni latitudine non si stancano di ripeterci: per morire bene, bisogna aver vissuto bene. Cosa vuol dire questa affermazione che ho cercato di sottolineare subito, fin dal titolo del libro. Evitando se possiamo la complicazione di trovarci a fare i conti con la questione molto in là con gli anni, aver vissuto bene si costruisce vivendo bene ogni giorno.

Ma cosa vuol dire vivere bene? Concentriamoci su un aspetto, quello legato al controllo e alla sicurezza che ne deriva all’Io.

A differenza degli altri cugini mammiferi, le cui azioni sono in altissima misura determinate dall’istinto, noi animali umani dobbiamo integrarlo o più spesso vicariarlo con la cultura. E’ la nostra caratteristica di specie, il nostro specifico evolutivo. La costruzione e la gestione della cultura è in massima parte deputata all’Io che, alle prese con la complessità degli eventi del mondo esterno e non aiutato dall’intelligenza istintuale che ha milioni di anni… fa quello che può. E si relaziona agli eventi ordinandoli, categorizzandoli e, sostanzialmente, controllandoli. Questo dà molta sicurezza e entro certi termini è il modo utile con cui possiamo relazionarci con la realtà. La tecnica ci aiuta in questa gestione degli eventi, ma, come lei rileva, l’utilità è sommersa dall’illusione dell’onnipotenza e l’illusione è tipica della nostra specie come l’iconografia dell’homo bulla (FIG 6) da secoli ci racconta con una magnifica impietosa leggerezza.

Vivendo iniziamo a sentire e a capire che forse il controllo non è il solo modo che possiamo usare per vivere, l’altra grande modalità che abbiamo a disposizione è l’accoglienza. Accogliere un evento è sinonimo di muoversi con esso, danzare con esso, e in certi casi, abbandonarsi a esso. Morire è, nella stragrande maggioranza dei casi, il tipo di evento in cui abbandonarci alla morte è la cosa migliore da fare. E’ evidente che più abbiamo praticato questo atteggiamento più sarà naturale farlo. Ed è altrettanto evidente che è difficile abbandonarsi a qualcosa che la propria cultura di appartenenza dipinge come terrificante, o privo di senso o, addirittura, non dipinge avendolo sottoposto a tabù.

Resistere alla morte è l’agonia. Agonia porta con sé la radice etimologica di combattere, spingere, condurre, tutte azioni nel momento in cui la sola azione utile è abbandonarsi.

Vivere bene allora potrebbe tradursi nel non cercare di voler troppo o sempre governare, presiedere, organizzare gli eventi, o di farlo oltre il necessario. Ma nuotare in essi. Il tuffo che Il Tuffatore di Paestum spicca mi è sempre parso una finta azione, è la rappresentazione del mollare e del ‘lasciarsi fare dal tuffo’ del morire. E la cosa bellissima è che è stato raffigurato all’interno del coperchio del sarcofago… solo il defunto lo può vedere. Un’invenzione compositiva quasi impossibile nella nostra epoca così materialista, sprizza trascendenza da tutti i pori: l’ovvietà della continuità dopo la morte.

Quando siamo diventati “orfani” della morte e di chi sono le principali responsabilità?

Non si è trattato di un unico momento storico, ma di un processo. Stando alla ricerca sulle immagini fatta, la prossimità e la familiarità con la morte subisce un primo attacco nella Grecia classica, poi nel Rinascimento e, in tempi recenti dal dopoguerra. Ma già in Mesopotamia compaiono rappresentazioni dell’aldilà angosciose che lasciavano orfani della morte familiare, di quella inscritta nell’ordine naturale.

Eppure, nel mondo contemporaneo, i teschi e gli scheletri sono raffigurati persino sui vestiti dei nostri bambini. Lei, però, scrive che non abbiamo bisogno di esibizioni ma di rivelazioni. Cosa intende dire?

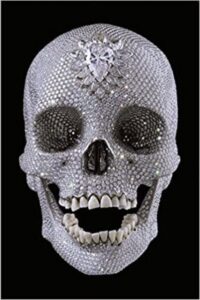

(FIG 7) Teschi fatti di paillets ricamate sulle magliette dei bambini di due anni, nei portachiavi, nei soprammobili. Naturalmente l’industria delle cose non ha risparmiato la raffigurazione della morte e questo è particolarmente interessante per le nostre riflessioni. Potremmo immaginare una funzione apotropaica che da sempre c’è nell’abbigliamento dei bambini così esposti alla morte in passato, pensando ai piccoli reali delle tele di Velazquez, con i loro ricchissimi vestiti riempiti di oggettini scacciamalanni.

La presenza trasversale, indifferente ai contesti del teschio e dello scheletro è però una novità. Gli egizi, i romani usavano le larve convivialis, scheletrini in argento che venivano gettati nelle tavolate dei banchetti come memento mori: la pratica di ricostruire la dualità di cui parlammo prima, veniva condotta con un’irruzione violenta della morte nel banchetto, ma lo scheletro che la rappresenta è qui un oggettino di pochi centimetri e la carica libidica del banchetto, del cibo, dell’eros, dei commensali la contiene facilmente o, addirittura, la ridicolizza miniaturizzandola.

Nel medioevo simili estetizzazioni della morte erano assai frequenti, ma i contesti anche qui erano importantissimi e ben definiti: le chiese con i loro sepolcri, le teche per reliquie… Si agghindava il teschio o la reliquia per camuffarne il macabro, l’estetica era un’arma al servizio dell’illusione e dell’addomesticamento, ma sempre in uno spazio sacro, dove le proporzioni tra divinità e umano erano ben chiare, non era facile raccontarsi di avere sconfitto la morte dentro la cattedrale di Magonza o a San Pietro.

In passato per millenni quello che realmente proteggeva le comunità era il rigido confine, urbanistico e psicologico, tra i vivi e i morti. Oggi nell’oggettistica, nell’abbigliamento quel confine non c’è più e indossare un teschio, tatuarlo, esibirlo mantiene l’eco simbolico di una valorosità fuori dal comune, quella dell’eroe che può toccare la morte restando vivo, e così in qualche modo la possiede e domina; ma se interroghiamo chi porta con sé questi simboli è facile scoprire che è una finta dimestichezza con la dimensione della morte.

L’esibizione è un finto contatto, spesso un vero e proprio agito in senso psicanalitico: indosso il rimosso e non lo so. Se cerchiamo un contatto autentico con la morte ancora una volta dobbiamo essere disposti a sentire una sproporzione, qualcosa di imprevisto e inatteso che ci raggiunge, fuori dal nostro controllo.

Quali segnali, nel mondo contemporaneo, le lasciano pensare che possiamo recuperare un rapporto più sano con la morte e quindi anche con la vita? Cosa possiamo fare, come individui e come società?

Da qualche anno i segnali ci sono e si sono fatti evidenti quasi all’improvviso, a dimostrare che la loro quantità ormai è notevole e in aumento costante.

Molto del lavoro è stato fatto dall’ambito delle cure palliative, ma c’è voluto mezzo secolo perché si manifestasse. Grazie agli hospice, alle associazioni di auto-mutuo aiuto sul lutto, agli studi storici e sociologici recentemente possiamo assistere anche a serie televisive su Netflix che ruotano attorno a imprese funebri e alla riconquistata importanza del vissuto dei dolenti.

Non parlo dei tanti medical drama che esibiscono ancora e sempre il macabro e coltivano uno sguardo soprattutto morboso, ma di quei racconti che mettono al centro la complessità dei vissuti nei pressi della morte, la condivisione nuovamente pubblica del cordoglio.

Come individui possiamo fare molto, in realtà è l’unico spazio di manovra che abbiamo quello del nostro mondo interno. Si tratta di aprire uno spazio di sosta e non di fuga, di ascolto e non di controllo davanti all’emergere di sensazioni, emozioni, pensieri disturbanti, anche angosciosi che emergono quando pensiamo alla morte. E’ l’unica via per trasformarli e questo lavoro va fatto a bocce ferme, non da dentro il lutto. E’ la costruzione della cornice per quando vivremo lutti e per le fasi della nostra morte. E’ la strada per uscire dalla strada chiusa della negazione e della rimozione che la società occidentale ha imboccato dal dopoguerra.

Se è vero che questo lavoro è necessariamente personale, farlo insieme, in gruppo, tra amici è altrettanto fondamentale. Condividere i sentimenti verso la morte, dai più intimi se lo si sente, a quelli più comuni è l’altro passo.

Quali sono state le reazioni dei lettori al suo libro?

Le più varie! Qualcuno ha usato lo spazio che propongo del ‘prima’ e del ‘dopo’ e mi ha spedito le sue immagini. La maggior parte dei lettori mi ha detto che ha letto con calma, col contagocce addirittura il libro, perché doveva digerire, assimilare il contenuto molto toccante. Un’artista mi ha mandato il suo ‘dopo’: una donna/albero rifiorente. La gratitudine ricevuta è un segnale del bisogno attuale vivo, vivissimo di ritrovare l’arte di morire (e di vivere).

Note sull’autrice

Luisa Fantinel, storica e critica dell’arte (Università Ca’ Foscari, Venezia). Perfezionata in antropologia culturale e sociale (Università di Padova, Facoltà di Psicologia), è arte terapeuta a indirizzo psicodinamico (Albo Apiart). La sua ricerca muove nell’ambito delle correlazioni tra cultura e benessere individuale e sociale, nello specifico riguardo all’evoluzione dei concetti di femminile, animale e morte nella civiltà occidentale. Ha un blog: www.tuffarti.it